|

|

|

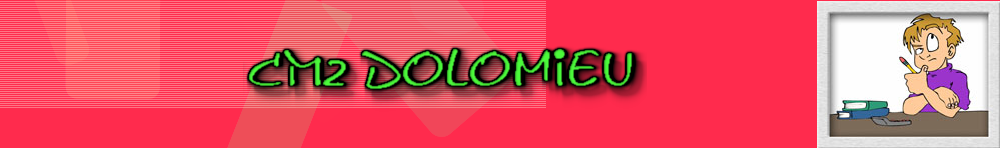

Que célèbre t-on le 14 juillet ? |  | Ce n'est pas la prise de la Bastille !

Contrairement aux idées reçues, on célèbre la "Fête de la Fédération" de 1790 qui elle-même célébrait le premier anniversaire de la prise de la Bastille et la fin de la monarchie absolue ! |

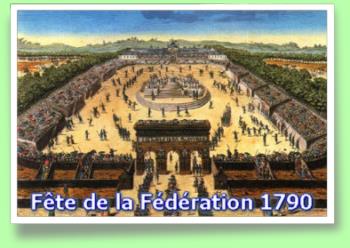

|  La fuite du roi. |  | En 1791, environ un an après la Fête de la Fédération (le roi avait renoncé à son pouvoir absolu), ce dernier change d'avis et décide de s'enfuir à l'étranger pour revenir avec des soldats mettre fin à la Révolution !

Il est arrêté à Varennes, voici un texte qui le raconte :

Premiers déchirements

Onze mois plus tôt, le roi et son peuple célébraient ensemble la Fête de la Fédération. La Révolution semblait close et la monarchie constitutionnelle bien installée. Mais les relations entre Louis XVI et les députés de l'Assemblée constituante allaient très vite achopper sur la politique religieuse.

Le tribun Mirabeau suggère au roi qu'au cas où la collaboration avec le gouvernement révolutionnaire deviendrait impossible, il lui resterait la possibilité de quitter Paris pour prendre la tête de troupes favorables à sa cause et rentrer dans la capitale afin de mettre un terme à la Révolution.

Le tribun meurt le 2 avril 1791. Et le 18 juin, les Parisiens empêchent Louis XVI de quitter les Tuileries pour Saint-Cloud, où il veut faire ses Pâques et recevoir la communion d'un curé non assermenté. Pour le roi, très pieux, c'en est trop. Encouragé par le comte suédois Axel de Fersen, il décide de mettre en pratique le conseil de Mirabeau et de rejoindre le quartier général du marquis de Bouillé, à Montmédy, près de la frontière avec le Luxembourg. Il sait que ses troupes sont dévouées à la monarchie.

Fuite maladroite

Le matin du 21 juin, quand la disparition du roi est constatée, l'alerte est donnée et le marquis de La Fayette, commandant de la garde nationale, envoie des courriers dans toutes les directions pour ordonner l'arrestation des fuyards. Entre temps, la berline royale prend beaucoup de retard sur l'horaire. Le soir, elle arrive à Sainte-Ménehould, en Champagne, mais le détachement de hussards envoyé par le marquis de Bouillé pour assurer sa protection n'est pas en selle.

Les villageois, intrigués par le remue-ménage, laissent partir la berline suspecte mais retiennent les hussards. Dans le même temps, le fils du maître de poste Drouet, mandaté par la municipalité, saute sur un cheval et, prenant un chemin de traverse, devance la berline à l'étape suivante, Varennes-en-Argonne. Il alerte les habitants et le procureur de la commune, l'épicier Sauce. Quand arrive enfin la famille royale, elle est arrêtée et invitée à descendre de voiture.

C'est le soir. Le tocsin sonne. Les villageois, menaçants, se rassemblent autour de la maison de l'épicier où sont reclus les prisonniers.

Louis XVI et la fuite à Varennes sur Argonne (Paris, cabinet des Estampes)

Le 23 juin au matin, la berline reprend le chemin de Paris, escortée de trois députés. Elle entre à Paris deux jours plus tard, dans un silence funèbre, les badauds ayant ordre de ne pas prononcer un mot.

Le roi est ramené au palais des Tuileries et placé sous la «surveillance du peuple». Il est provisoirement suspendu de ses pouvoirs. Pour la bienséance, l'Assemblée qualifie la péripétie de Varennes d'«enlèvement» et non de «fuite». Mais la confiance entre la monarchie et la Révolution est brisée, d'autant plus que l'on soupçonne le roi de collusion avec l'étranger, voire de trahison.

Les républicains vont dès lors plaider ouvertement leur cause. La monarchie sera finalement renversée par l'émeute du 10 août 1792. |

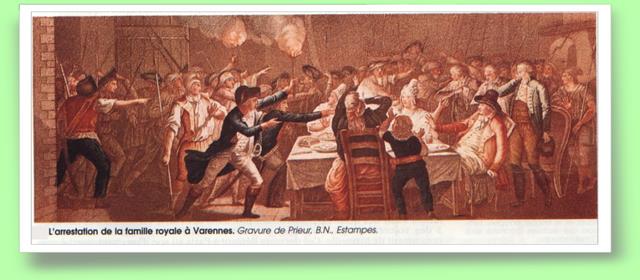

|  Le serment du jeu de paume (la Révolution) |  | Les États généraux (noblesse, clergé et tiers état) se réunissent à Versailles le 5 mai 1789. Le Roi avait organisé cette réunion dans le but de faire croire qu'il faisait quelque chose. Des délégués de chaque Ordre avaient étés élus dans le but de se réunir et de trouver un accord.

Dès le début, les députés élus par le tiers état déclarent qu'il faut supprimer la royauté absolue et établir une constitution. Mais Louis XVI, soutenu par la plupart des députés du clergé et de la noblesse, refuse. Les députés du Tiers-Etas sont obligés de quitter la réunion. Alors, le 20 juin 1789, les députés du tiers état jurent de ne pas se séparer avant d'avoir transformé le gouvernement de la France : c'est le serment du Jeu de Paume.

Le député du tiers état qui joue à ce moment le rôle principal est un député provençal du nom de Mirabeau. Il répond un jour à un ministre, qui voulait faire sortir les députés d'une salle où ils s'étaient réunis malgré l'ordre du roi : « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ».

Le roi est finalement obligé de céder. Il permet aux députés de rédiger une constitution et les États généraux prennent le nom d'Assemblée constituante. |

|  La prise de la Bastille |  | Louis XVI regrette bientôt d'avoir cédé ; aussi réunit-il des troupes près de Versailles et décide de renvoyer par la force l'Assemblée. Les députés du tiers état demandent aux bourgeois et aux artisans parisiens de la défendre.

Comme ces bourgeois et artisans n'ont pas d'armes, ils cherchent à s'en procurer et, pour ce, imaginent de prendre celles se trouvant dans la forteresse royale de Paris : la prison de la Bastille.

Le 14 juillet 1789, plusieurs milliers de Parisiens se rassemblent devant la Bastille. Puis, quand l'entrée leur est refusée, ils l'attaquent, la prennent, libèrent ses quelques prisonniers et la détruisent. La reproduction de la Bastille sera ensuite envoyée dans chacun des départements.

Après le 14 juillet, les bourgeois, les artisans et les paysans se révoltent dans toutes les régions de France contre les seigneurs. De nombreux châteaux seigneuriaux sont brûlés. |

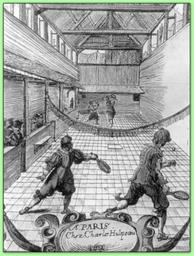

|  Le jeu de paume |  | | Au fil des siècles, le Jeu de Paume connut diverses formes. Pendant longtemps, on joua soit avec les mains, soit avec des gants. Puis les battoirs en bois firent leur apparition mais ils restèrent rudimentaires. Ce n'est que vers 1505 que l'on créa la première raquette en bois (frêne) dotée d'un long manche et d'un cordage en boyaux de mouton. |

|

|

|

|

|